-ミニラグビーの競技規則は、育成・強化に繋がるのか 5人制・7人制、9人制-

桑田大輔(生駒少年ラグビークラブ)

2015年度リーグ戦でのマネージャーによる試合内容分析に関する成果について

○河野 大、山川詩織、入江直樹、山田康博、三神憲一

(滋賀大学体育会ラグビー部)

キーワード:マネージャー、チーム力の分析

【目的】

今回我々は昨年に引き続きマネージャーが試合内容をビデオなどで試合内容を分析することでマネージャーが新たな役割を見出し、自発的かつ能動的にチーム力向上のために行動することができた。この役割は戦力向上に役立つだけではなく、他のマネージャーやケガで練習に参加できない選手にもやりがいを与え、チーム全体によい影響を与えることとなった。その内容を報告する。

【方法】

検討は2015年度関西大学Cリーグ戦9試合とDリーグとの入替戦1試合、計10試合で実施した。試合中に目視で確認した内容と試合後に記録映像にて次の項目について確認した。①試合中における実際のプレー時間、②そのボール占有率、③ラインアウトの成功率④個人別タックルの有効性、⑤個人別反則の数とその内容、などを調査した。その中でも個人別タックルの有効性について検討を行った。

【結果】

試合中のタックル選手ごとにその有効性においてS、A、B、C、D、Eの5段階で評価して集計した。10試合合計のタックル数が延べ出場選手数30名で1161回であった。その内訳はS:A:B:C:D:Eで45:19:457:369:90181であった。この分布がチームの結果にどのような影響を与えたのかを考えるために試合結果、得失点差などとの関係を調査した。その結果、

・失点差が大きい試合ではタックル総数が少なかった

・試合出場機会の多い選手は全タックルに占める有効なタックル比率が高かった

ということが示された。

【考察】

今年度よりCリーグに昇格し、試合数も増え、これまで経験したことのない身体能力と速さを持つ選手と対することとなり、想像はしていたものの、戸惑いの中でのリーグ戦であった。その中で、なぜ勝てないのかを考え、学生なりに模索する中で、勝てない理由、ボールをキープできない理由を考えることができた。ラグビーの基本であるタックルができなかったという事実を目の当たりにして新チームでチームの目標とともに個人目標としていかに身体能力を高めていくかを考える必要性を感じた。それを元にマネージャー一人一人が自分のできること、やらねばならないことを考え、体力強化のためのトレーニング方法の勉強、身体強化のための栄養補給方法の勉強などの課題を自ら掲げて、それを達成するための方法の検討を始めた。この活動が自ら考えて行動する習慣を会得するきっかけになったと思われる。

7人制ラグビーにおける日本代表チームのタックルプレーの様相

○木内 誠(順天堂大学大学院) 廣津信義(順天堂大学大学院)

鷲谷浩輔(千葉商科大学)

キーワード:7人制ラグビー、日本代表、タックル

【目的】

7人制ラグビー(以下、7人制)がリオデジャネイロオリンピックより正式種目として導入されたことで、わが国においてもオリンピックでのメダル獲得を目指し強化を進めている。現在の日本代表はオリンピックへの出場権を獲得しているものの、日本代表の世界ランキングや強豪国との対戦結果からオリンピックでのメダル獲得は難しい状況である。その要因として失点の多さが関係していると考えられる。7人制は1回のタックルミスがトライにつながる可能性が高いことから、失点を減少させるためにはタックルの強化が必要になる。そこで本研究は7人制日本代表と世界ランキング上位国のタックルについて比較し、日本代表のタックルの現状を明らかにし、タックルの指導方法とトレーニング開発に新たな知見を提供することを目的とする。

【方法】

本研究は、HSBC Sevens World Seriesで行われた日本代表と世界ランキング上位国の試合、31試合を対象とした。

- タックル数

- タックルの部位(肩、胸、腕、手)

- タックル人数(単独、複数)

- キャリアの状態(倒れる、立たれる、エラー)

- タックラーの状態(倒れる、立ち、NOバインド)

- タックル後の行動(寝たまま、ボールへ働きかける、DFライン形成)

- プレー結果(ブレイクダウン、オフロードパス、ラインブレイク、プレーブレイク)

以上の7項目を分析項目として設定し、ゲーム分析ソフトのゲームブレイカー(Sports tec製)を用いて記述的パフォーマンス分析を行った。

【結果】

タックル数の1試合平均は日本代表で20.3回、世界ランキング上位国で19.9回という結果になり有意な差はみられなかった。タックルの部位は各項目間に有意な差はみられなかった。タックルの人数は日本代表が「複数」で有意に高く、「単独」で有意に低い結果(P<0.05)となった。キャリアの状態は日本代表が「立たれる」で有意に高く、「エラー」で有意に低い結果(P<0.05)となった。タックラーの状態は日本代表が「NOバインド」で有意に高く、ボールへ「立ち」で有意に低い結果(P<0.01)となった。タックラーの行動は日本代表が「寝たまま」で有意に高く、「ボールへ働きかける」で有意に低い結果(P<0.01)となった。プレーの結果は日本代表が「タックルブレイク」で有意に高く、「ブレイクダウン」で有意に低い結果(P<0.01)となった。

【考察】

タックルの部位に有意な差がないことから、タックルの入り方については、世界ランキング上位国と相違がないと示唆された。日本代表はタックルの人数において「複数」の値が世界ランキング上位国と比べて高いことと、タックラーの状態で「NOバインド」の値が高いことから、日本代表は単独のタックルでは相手の攻撃を止めることができないことが示唆された。また、キャリアの状態において「立たれる」の値が高いため、世界ランキング上位国のキャリアの自由度が高いく、ボールの継続も止めることができなかったと考えられる。タックル後の行動において「寝たまま」の値が高いことが、プレーの結果において「ブレイクダウン」の値を低くしていると考えられる。

唾液分析による夏季合宿への不安度測定【第2報】

―各学年における夏季合宿への不安内容の解析―

○中上 寧(藤田保健衛生大学) 岡本昌也(愛知工業大学) 高田正義(愛知学院大学)

寺田泰人(名古屋経済大学)高津浩彰(豊田工業高等専門学校) 伊藤康宏(藤田保健衛生大学)

キーワード:ラグビー夏季合宿、運動ストレス、唾液アミラーゼ、唾液コルチゾール、自律神経

【目的】

一昨年来、夏季合宿前後の不安度調査を行い、夏季合宿が選手たちに与えるストレス度を、唾液アミラーゼ活性値および唾液コルチゾール値、唾液DHEAs濃度にて比較検討している。一昨年の夏季合宿前後の不安度調査および唾液採取の結果、全てのチームにおいて、チームでの完熟度が高いと思える第3学年で、合宿前の不安感が高いという結果を得た。全くの予想外であった。

今回(昨年夏)、不安感の内容に関してのアンケート調査を行い、同時にストレス受容度測定のための唾液採取を行い分析した。

【方法】

東海学生A1リーグ、A2リーグ、Bリーグに所属する4チームのラグビー部に、一昨年に引き続き協力をいただき、夏季合宿前後に唾液採取を行い唾液アミラーゼ活性値および唾液コルチゾール値、唾液DHEAs濃度を求めた。心理的な不安度の内容はアンケート用紙を作成し、結果を数値化し測定した。アンケート内容はプライバシーも考慮して、「ラグビー関連、学業、就職、生活・環境、その他」とあえて漠然とし、ラグビー関連のみ若干踏み込んでみた。

【結果】

唾液分析によるスストレス指標は視床下部—下垂体系でのストレス応答系であり、唾液アミラーゼ活性は交感神経指標として、比較的早いストレス応答を示す。唾液コルチゾールおよび唾液DHEAsは副腎皮質から分泌され、抗ストレス性の指標となる。コルチゾールの主な目的は糖新生であり、運動エネルギー産生を行う。 DHEAは種々のストレス疾患抵抗性が強く、酸化ストレスなどに抗している。今回の結果も前回の結果に類似し、夏季合宿が大きなストレスであることは間違いない。

アンケートでの「不安得点の総合」は、昨年同様、第3学年で最も高値となった。次いで第4学年、第2学年、第1学年であった。その内容には各学年の特性が示された。「学業への不安」、「生活・環境への不安」は第3学年で最も高く、低学年になるにつれ低くなった。「就職への不安」は第4学年で最も高く、低学年になるにつれ低くなった。「ラグビー関連の不安」は第1学年でもっとも高く、次いで第4学年、第2学年と続き、最も低かったのが第3学年であった。また、「その他の不安感」が第3学年で突出して高かった。またそれらの得点の内容には大学のチーム事情、チームレベルの差も現認された。

【考察】

「ラグビー関連の不安」で、第3学年が最も低くなったのは、チームにおいて肉体的にも精神的にも安定して来たからであろう。逆に「その他の不安」が第3学年で著明に高くなったのは、同様にヒトとしての肉体的、精神的成熟期に入りつつあるが故なのかもしれない。

社会人ラグビーフットボール選手のトレーニング期における身体組成の変化と血液性状

○山下千晶、米浪直子(京都女子大学大学院)

キーワード:身体組成、血液性状、トレーニング期

【目的】

本研究では、ラグビーフットボール選手において、シーズンに向けた身体コンディションの向上を図ることを目的として、身体組成の変化と血液性状を併せて検討した。

【方法】

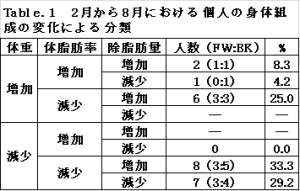

対象者は、トップウエストAリーグに属する社会人ラグビーフットボール選手男性24名(FW: Forwards 10名、BK: Backs 14名)、年齢 24±3 歳とした。12月のシーズン終了時から翌年8月のシーズン直前までの体重、体脂肪率、除脂肪量の測定を行った。8月には血液検査も併せて実施した。なお、12月から2月までは自主トレーニング期間、2月から4月まではウエイトトレーニング強化期間、4月から8月までは練習試合およびフィットネストレーニング強化期間であった。なお、シーズンは9月からであった。

【結果】

12月から8月における身体組成の変化では、FWの体脂肪率において、2月と比較して8月に有意な減少がみられた(p<0.01)。2月から8月における個人の身体組成の変化による分類をTable.1に示した。体脂肪率が減少した者は、21名(FW: 9名, BK: 12名)であり、全対象者の87.5%を占めていた。血液性状については、インスリン分泌能を示すHOMA-βにおいて、FWがBKに対して有意に高値を示し、アルブミン値はBKがFWに対して有意に高値を示した(p<0.05, p<0.01)。また全対象者の血液データにおいて、中性脂肪はHDLコレステロールと有意な負の相関、インスリン抵抗性指数(HOMA-IR)と有意な正の相関を示し(p<0.01, p<0.05)、基準範囲を上回る者は7名みられた。さらにクレアチンキナーゼ(CK)はAST、ALTおよび乳酸脱水素酵素(LD)と有意な正の相関を示し、2月から8月までの体脂肪率の増加量(Δ体脂肪率)と有意な負の相関を認めた(p<0.01, p<0.05, p<0.01, p<0.05)。γ-GTPはALT、ヘモグロビン、ヘマトクリットおよび2月から8月までの体脂肪率の増加量と有意な正の相関を示した(p<0.05, p<0.05, p<0.05, p<0.01)。

【考察】

2月から8月における身体組成の変化において、体脂肪率が減少した者が多く、CKとΔ体脂肪率に負の相関がみられたことから、フィットネストレーニングによるものと考えられた。FWとBKにおける血液性状の比較では、アルブミン値およびHOMA-IR以外の項目に有意差はなく、ポジションによる差は小さいと推察された。一方、全体的に中性脂肪が高い者が多く、中性脂肪はHDLコレステロールと負の相関、HOMA-IRと正の相関を示したことから、身体コンディションの向上には食事指導や栄養管理も必要であることが考えられた。