〜競技規則・ラグビー憲章を伝える取り組みの一例〜

○ 早坂一成(名古屋学院大学) 岡本昌也(愛知工業大学)寺田泰人(名古屋経済大学短期大学部)

キーワード:文化・教育的価値 縦断的競技共有 ラグビー憲章

【背景】

2019年WC日本開催へ向けて様々な準備が行われている。競技力の向上はもちろん、ラグビーの持つレガシー、特にフェアプレー、ノーサイドの精神などの文化・教育的価値の継承は恒久的に日本ラグビーが発展、普及していく過程においては必須である。その継承を実践していく上で、競技年齢や競技キャリアの異なるプレーヤーの文化・教育的な価値の共有、つまり縦断・同一的に競技を行うことは効果的であると考えられる。そこでその文化・教育的価値についてラグビー憲章をもとに、縦断的なグレードの交流会の実践例で得た文化・教育的効果について実験的に調査した。

【方法】

以下の条件で、約120分の交流会を行った。

期日:2016年6月4日(土)、12月18日(日)

場所:NG大学 第1グランド

指導者:約30名(NG大学選手1〜4年生)

プレーヤー:S/Nラグビースクール 80名/120名

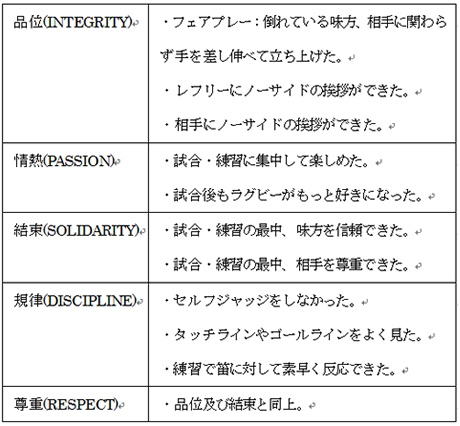

この交流会の指導者とプレーヤー相互が文化・教育的価値を共有する尺度として、特にラグビーのレガシーの一部,すなわち精神面での啓発指導・支援を促す観点から、以下の競技規則のラグビー憲章に基づいて指導する選手の聞き取りと学習者の効果を観察した。

・ 品位(INTEGRITY):誠実さとフェアプレー

・ 情熱(PASSION):ゲームに対する情熱的な熱意

・ 結束(SOLIDARITY) :友情 絆 チームワーク

・ 規律(DISCIPLINE) :コアバリューの順守

・ 尊重(RESPECT): チームメイト 相手 レフリー

【得られた効果】

本交流会は6年目を迎えたが、PDCAサイクルに基づいてフィードバックを行い、より効果のある技能指導を図ってきた。しかし、技能の向上の観点からはスポットコーチングとしての限られた活動であり、直接的な効果を認めることはできなかった。そこで今年度のようにラグビーのレガシーの一部、すなわち精神面での啓発指導・支援についてラグビー憲章をもとに指導・支援し、以下の効果を指導する選手からの聞き取りと観察から伺うことができた。

表.1 ラグビー憲章をもとにした指導・支援の結果

【今後の展望】

ラグビーの文化・教育的価値を立証するために指導する側の選手及び学習する側の効果を数量的な根拠を導き出すことが必要である。さらには、これらの交流会が体系化され、スポーツ施設開放事業の規模の拡大と多角化が競技の普及を促すことが望まれる。