発育発達 ― 子どもの育成について

桑田大輔(生駒少年ラグビークラブ)

PDFリンク⇒発育発達―子どもの育成について

日本ラグビー学会 | JAPAN SOCIETY of RUGBY

日本ラグビー学会 公式ウエブサイト

発育発達 ― 子どもの育成について

桑田大輔(生駒少年ラグビークラブ)

PDFリンク⇒発育発達―子どもの育成について

―ラグビーを楽しむために―

鈴木道男 (どんぐりラグビークラブ)

キーワード: 怪我予防 リスクマネジメント 安全 生涯スポーツ 選手寿命

【目的】

日本全国で行われているラグビー、激しいコンタクトプレーが伴うゲームでは、大きな怪我をすることが直接引退、選手寿命を縮めることにつながる。ラグビー参加者を増やし、いつまでもゲームを楽しむために、練習やゲームなどで怪我をしない安全性が不可欠である。 怪我の防止対策について、大怪我が選手寿命に直接的に関わるシニアラグビーのカテゴリーに焦点をあてて考察する。

【方法】

シニアクラスカテゴリーについて、 日本ラグビー協会や、調査した診療機関にも怪我、傷害の統計記録はない。どんぐりラグビークラブの活動、自身の49年間のプレーヤー、レフリーとしてのすべてのカテゴリーの活動経験から、ラグビーの好ましい環境、プレーヤーの特性、有効な防止策の考察をした。・・ ○怪我の発生起因として考慮が必要なファクターから、プレー環境、ゲームアレンジ、チームの準備、選手個人の対策などを分析する。・・

【結果・考察】

最適なゲーム環境として 全面芝生グラウンドは、競技のリスクを軽減し安全を保全する。選手はキックオフの前に下見をして、ゴールポストやインゴールの状態も含めグラウンドすべての状態を確認する。

(ゲームアレンジ) ゲームマネジメントは、チームの選手構成に合わせた対戦相手の設定、ゲームコンセプトの共通認識などが基本的安全要素である。参加するすべての選手と担当するレフリーは、双方チームの特徴、年齢構成、スキルレベルを把握する。ゲームプランを確認し、コンセプト共有を徹底する。

(選手個人の要因) 選手の怪我発生リスクは、常に客観的なファクター分析が必要である。

①自分を知る⇒自身の競技レベル、スキル、体調コンディション、経験値、

②相手を知る⇒選手の年齢差、スキル格差 エンジョイゲームかコンテストゲームか確認

(怪我が予想されるリスクを把握)

■長期的視点⇒加齢による老化、反応速度 反射神経などの低下に注意する。

■短期的視点⇒日々の体調の変化、関節の可動域、筋力、集中力を知る。

■最適なスタイル⇒ヘッドギア、マウスピース、ショルダーガード、テーピング、ウェア、スパイク、手入れと安全確認を徹底する。

(準備と対応)

①十分な準備運動・ストレッチ 試合前にチーム単位で行うことが多いが、自分自身で自分の身体と対話することが必要である。いつもと違和感がないか、関節可動域の変化はないか、チーム全体メニューと別のプライベートメニューで進める柔軟性も取り入れる。自分自身が自分の身体と対話する時間を持つ。

②ウォーミングアップ 実際のランニング、基本動作など確認しながら「ひと汗」をかくことで、持久力、瞬発力など筋肉動作確認をする。

③確実なテーピング 古傷や痛めている部位には予めテーピングで保護する。

④ゲームに出場しても、確実なプレーのみ行い、不安があるときは無理をしない。

⑤クールダウン ダメージから確実な回復を目指し、次回ゲームに備える。

(ゲーム中の対応)

①選手自身と双方のチームの状態把握

②開始直後とピリオド終了前が要注意時間帯③小さな怪我の放置は、次の大きなダメージの怪我につながるので、確実に処置をする。

【まとめ】

怪我の手当てより予防意識、主催者やリーダーは安全対策を講じることは必須だが、怪我をするのは選手個人である。

「怪我が発生する前提での応急処置、準備」の前に、あわせて「怪我を予防する意識」が大切である。

選手、レフリーそれぞれがラグビー競技のリスクを把握することで、安全にコンタクトプレーを楽しむことができる。

ラグビーの怪我を予防することは、選手寿命を確実に延伸でき、「安全に楽しく」生涯スポーツとしての位置づけが明確になる。

■あらゆる世代が楽しめることで、ラグビーの価値がさらに認識され、「生きがいの提供」として社会に大きな貢献ができる。

○木内 誠 (順天堂大学大学院)

廣津 信義 (順天堂大学大学院)

鷲谷 浩輔 (千葉商科大学)

キーワード:選手評価、スタンドオフ、ジャパンラグビートップリーグ

【目的】

ラグビーには10のポジションがある。中でも、スタンドオフ(以下、SOと示す)は司令塔としてチームの戦術を遂行するためのキーマンで(Greenwood,1997)あるため、試合におけるSOの出来、不出来がチームの勝敗に及ぼす影響は高いと考えられる。ラグビーはそれぞれのポジションに異なった役割がある。しかし、James(2005)はSOの選手のプレー頻度の比較を行い、同一のポジションにおいても選手が行うプレーには異なる特徴があることを明らかにしている。このことから選手によって異なる特徴があると考えられる。そこで本研究は、SOの選手を対象にプレーの特徴を考慮した評価を行うことを目的とする。

【方法】

データ

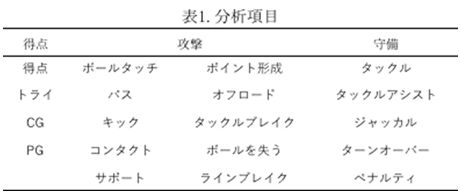

本研究で使用するデータはジャパンラグビートップリーグ公式アプリケーションのDATA項目より19項目(表1)を取得した。対象とした試合は2014-2015シーズンに行われた112試合とし,その中で出場時間が700分を超えた選手を対象とした。

統計方法

19項目のデータを縮約するために,主成分分析を行い、その縮約されたデータを基に,選手をプレースタイル別に分類するため,クラスター分析を行った。

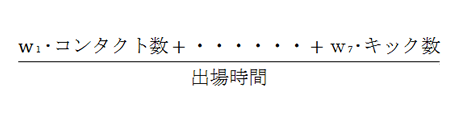

さらに、SOのDEA(Data Envelopment Analysis)を用いて選手の特徴を活かした評価を行なった。

以下はDEAの計算式である。

【結果】

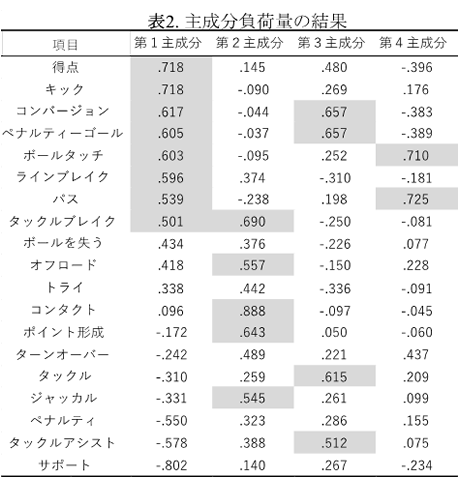

主成分分析を行った結果,第1から第4主成分で寄与率が66.6%となったため,本研究では第4主成分までを使用した(表2)。主成分分析の結果を基にクラスター分析を用いて選手を6つに分類できた。

DEAの結果、SOの効率的な選手は20中8名であった。各選手に特徴を考慮した評価ができた。

【結論】

プレースタイル別に選手を分類することによって,選手の特徴を把握することができた。

DEAを使って項目の重み付けをすることで,各選手の特徴やプレースタイルを把握できた。

〇入江直樹 山田康博 三神憲一(滋賀大学体育会ラグビー部)

【目的】

滋賀大学体育会ラグビー部(以下、ラグビー部)は総監督、監督、コーチ、選手、マネージャー以下総勢53名のチームで、今年度は関西大学リーグCリーグに所属している。今シーズンはDリーグとの入替戦に敗れ、来年度はDリーグでプレーすることとなっている。このラグビー部は本年に93周年を迎える。今回我々はその軌跡と経緯を調査確認することでクラブ運営に関わってこられた先輩方々の思いや情熱を肌で感じ、この発表が今後のチームの飛躍の個々の成長を促す糧となると考える。

【方法】

ラグビー部OB会である陵水ラガークラブ(以下OB会)のメンバーが保有している資料。写真などを元に聞き取り調査を行った。また滋賀大学経済研究所で保有している資料を閲覧して有史以来の情報をできるだけ収集することとした。

【結果】

ラグビー部は滋賀大学の体育会に所属しているが、この滋賀大学は大正11年に設立された彦根高等商業学校と明治8年に設立された滋賀県師範学校が昭和24年に統一され滋賀大学となった。そのため現在も経済学部は彦根に、教育学部は大津に、と別々の拠点を構えている。

ラグビー部の歴史は1924年(大正13年)から始まる。当時の体育教官であった米川教授よりラグビー部を創設するよう要請があり、京都一商時代にラグビー経験のあった今村米蔵氏がこれに応え創設した。翌年1925年には初の対外試合を大阪高等商業学校(現在の大阪市立大学)、甲南高等学校(現在の甲南大学)と行っている。

その後1935年頃には戦前のラグビー人気が高まり、部員も増加していった。しかし終戦後の1944年に彦根高等商業学校は彦根工業専門学校となり、ラグビー部は休部となった。その後1949年に新制滋賀大学が設置されたことからその翌年にはラグビー部復活のための準備が始まった。その結果、1952年に正式にラグビー部は復活した。その後毎年卒業生を輩出し現在に至っているところである。

【考察】

今回我々は90年を超える歴史を持つ我がクラブの成り立ちから振り返ってみた。そこから感じたことは、先輩たちは限りある資源、限られた条件の下で必死にラグビーと向き合っていた、ということである。そして後輩のために何ができるか、どうすればいいのかを考えて多くの物事を後輩に託していただいた。今我々はそれを大事にしているだろうか、尊敬の念を抱いているだろうか、ということを真剣に考えなければならない。今置かれている環境で最善を尽くすことが今の我々の為すべきことだと改めて認識するところである。

中村周平(同志社大学大学院)

キーワード:ラグビー事故 事故後の対応

【目的】

1996年から2013年において、日本ラグビーフットボール協会(以下、ラグビー協会)に「311件」の重症傷害事故報告書が提出されている 。ラグビー協会は、2008年から「安全推進講習会」をチーム登録の義務講習とするなど、「重症事故撲滅」、「安全なラグビ-の普及・徹底」をミッションに掲げ取り組んできた 。その後、年間事故数は大幅に減少したものの、撲滅までに至っていない。もっとも、ラグビーのようなコンタクトスポーツにおいて事故を「0」にすることは困難である。そのため、日々練習に励む選手や指導者は潜在的な「事故当事者」であるといえる。その事故当事者の方々に事故に関する現状を知ってもらうための場が必要であると考えている。

【方法】

スポーツ事故の実態は当該スポーツの普及にとって時に、ネガティブな影響を及ぼすため、事故の情報や経験が共有され、広く周知されることは少なく、このことが同類の事故回避の妨げになり、また事故の補償をめぐる紛争を引き起こす一因となる。その現状に対する取り組みとして、事故に遭われた選手や家族・指導者の現状と実態を把握し、スポーツ関係者との間で問題を共有するためにラグビー事故勉強会(以下、事故勉強会)を開催する。実際にスポーツ活動中に事故に遭われた選手や家族、その当時の指導者の方をゲストスピーカーとしてお招きし、事故に至るまでの経緯、事故後の対応、事故後の経済的支援、事故後の関係性などについてお話をしていただく。

【結果・考察】

これまでに計6回の事故勉強会を開催した。ラグビーのほか、柔道、アメリカンフットボールの事故当事者の方にお越しいただき、事故に関する情報提供をしていただいた。その中で、事故後の後遺症といった「一次的被害」だけでなく、入院費や自宅のバリアフリー改修などによる経済的な困窮、相手側との対立、チーム内での孤立といった「二次的被害」の存在が明らかとなった。また、事故勉強会の参加者にはスポーツ事故訴訟の経験がある弁護士の方、スポーツ法学や法医学を専門とされている大学教員の方、小学校の元教員の方、各々の立場からスポーツ事故対応や補償制度の現状、海外の実践事例などを共有する「場」ともなっている。

以上が、事故勉強会の取り組みにおける考察である。スポーツ振興において、事故防止の視点と同時に事故後の経験についての共有がきわめて重要であると考える。

佐藤晴彦『ラグビー競技における頭部事故と対策:日本ラグビーフットボール協会重症傷害事故報告書より』日本脳神経外傷学会、神経外傷38、2015。

公益財団法人日本ラグビーフットボール協会『ラグビー外傷・障害マニュアル』平成28年4月30日(第6班)