大西 好宣 (千葉大学)

キーワード: ラグビーワールドカップ、コミュニケーション、英語、留学生、地方都市

【はじめに】

2019年、ラグビーワールドカップ(以下RWC)が日本で開催される。ニュージーランドやオーストラリア、イギリスといった、いわゆる伝統国ではない国では初めての開催という点が、国内外各種のメディアで既に喧伝されている。しかしながら、日本での開催という事実には数少ない非英語圏での開催という別の意味もある。

【発表の目的】

本発表の目的は2019年、日本で開催されるRWCにおいて、地方都市の受け入れ環境は整っているのかどうか、整っていないとすればどのような方法が考えられるか、について、「英語」というキーワードを手掛かりに考察しながら明らかにすることである。

【先行研究】

わが国を訪れた外国人観光客に対し、観光庁が2011年に調査を実施しており、日本滞在中に困ったこと、最も困ったことの双方で1位となったのは「無料公衆無線LAN環境」である。

しかしながら、2位以下に挙げられている3つの項目、すなわち「コミュニケーション」「目的地までの公共交通の経路情報の入手」「公共交通の利用方法(乗り方)、利用料金」は、いずれもコミュニケーションの問題である。

東京工業大学の佐藤(2011)による、短期留学生を対象とした調査でも、『日本人の英語力不足のため十分なコミュニケーションができない』は最大の問題となっており、観光地であるとないとに関わらず、日本人の英語力のなさは外国人にとって大きな障壁になっている。

実際、米ETSによれば、日本語を母語とする受験者のTOEFL平均点は世界の国別上位100位以内にも入っていない。

但し、民間機関Education First (EF)の都市・地域別調査では、日本の大都市は国際的に見てそれほど悲観すべきスコアとなっていない。問題は中国・四国、東北などの地方である。

【考察】

RWCは多都市分散型開催スポーツイベントという点で、オリンピック等とは異なり、サッカーのワールドカップに似ている。ゆえに、2002年のサッカーワールドカップを地方都市がどのように成功に導いたのかを考察することはRWC2019のために大いに参考になる。

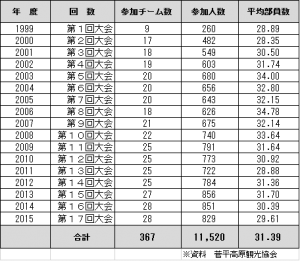

事実上、2002年のサッカーワールドカップでは大分県が最小都市であった。2019年では岩手県である。両県は人口規模もほぼ同じだが、大きく異なるのは留学生の数である。

2002年の大分県では、開学したばかりの立命館アジア太平洋大学で学んでいた千人を超える留学生が、大会のボランティアとして大きな戦力となった。対して、現在の岩手大学には留学生は200人未満である。

【まとめと提言】

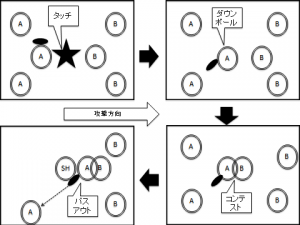

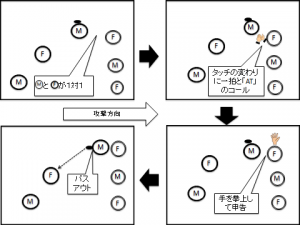

では、開催地岩手県としてどのような方策が現実的に可能だろうか。最初に思いつくのは選択と集中というアプローチである。少ないながらも存在する、留学生という英語人材に研修を行うなど集中投資をすることだ。間違っても、日本人に対する英語研修ではない。

残りは、無料公衆無線LAN環境を整えるなど、IT技術を使い情報の需給ギャップを埋めることだろう。